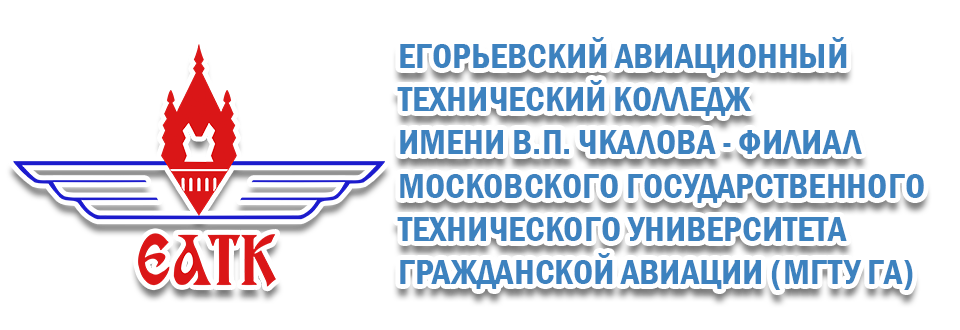

Ил-10

Год создания – 1944

Разработан – КБ под руководством С. В. Ильюшина

Самым массовым штурмовиком Великой Отечественной войны стал легендарный Ил-2. Однако внести свой вклад в Победу фашисткой Германии успел ещё один представитель семейства «Ил» – двухместный штурмовик Ил-10. Он принимал участие в битвах за немецкие города и в сражениях с японской армией. Боевые качества Ил-10 оказались столь высоки, что эти штурмовики остались на вооружении СССР и после войны.

Как создавался Ил-10

К середине войны Красная Армия накопила большой опыт применения штурмовика Ил-2 – одного из самых эффективных самолётов своего времени. Однако технологии самолётостроения непрерывно развивались, появлялись новые типы моторов, вооружения, и советские конструкторы пытались найти им применение, взяв за основу базовую модель Ил-2.

В 1943 году был создан Ил-1 – одноместный тяжёлый истребитель с усиленным бронированием. В серию по ряду причин он не пошёл. Однако на его основе были разработаны два принципиально новых штурмовика. Первый, Ил-8, сохранил от своего предшественника внушительные габариты, крепкую броню и способность нести до тысячи килограммов бомбовой нагрузки.

Второй – двухместный Ил-10 – решили сделать более манёвренным и скоростным. Поэтому конструкторы сосредоточились на аэродинамике: Ил-10 получил «обжатые» формы фюзеляжа, улучшенную герметизацию кабины, несколько меньшие размеры планера, новую систему уборки шасси. Лобовое сопротивление в итоге удалось уменьшить в два раза по сравнению с Ил-2. Скорость в результате улучшения аэродинамики и применения мощного мотора АМ-42 выросла до 515–552 км/ч на высоте – это было на 150 км/ч больше, чем на Ил-2. Кроме того, существенно улучшилась манёвренность самолёта.

18 апреля 1944 года лётчик-испытатель Владимир Коккинаки выполнил первый испытательный полёт на Ил-10. Уже через месяц испытаний стало понятно, что в распоряжении советских лётчиков появилась динамичная, устойчивая в полёте, хорошо защищённая бронированием крылатая машина, способная отлично выполнять задачи непосредственной поддержки пехоты и танковых соединений.

Самолёт по лётным качествам обогнал не только своего главного конкурента, Ил-8, но и двухместный бронированный штурмовик Су-6, который был разработан в ОКБ Сухого. На малых высотах, до двух тысяч метров, он мог легко соперничать в скорости и с самыми совершенными немецкими самолётами того периода, например FW 190А-4 и Me-109G2.

Вскоре было развёрнуто серийное производство Ил-10, в начале 1945 года Ил-10 начали поступать на фронт.

Ключевые характеристики Ил-10

Штурмовик Ил-10 – это двухместный моноплан с низкорасположенным крылом. Конструкция – цельнометаллическая за исключением обшивки руля и элеронов, которые выполнены из полотна.

Конструкторы уделили много внимания бронезащите: мотор, все ключевые агрегаты, бензо- и маслобаки были защищены прочной бронёй 4–16 мм. Лётчика и стрелка защищали экранированные бронеплиты – они давали защиту даже от крупнокалиберных 20-мм пушек противника. Бронезащита была столь высока, что Ил-10, в отличие от многих других штурмовиков, не нуждались в дополнительной защите истребителей и могли вести бой в одиночку.

В распоряжении лётчика и штурмана было мощное вооружение: два 23-мм пушки ВЯ, один пулемёт ШКАС калибра 7,62 мм и ещё один 12-мм пулемёт УБС. Максимальная бомбовая нагрузка – 600 килограммов обычных либо 400 килограммов реактивных снарядов РС-82. Кроме того, Ил-10 комплектовался парашютными гранатами АГ-2.

Самолёт получил силовую установку АМ-42 мощностью 2 тысячи л. с.

Боевой опыт использования Ил-10

Несмотря на то что управление Ил-10 было похоже на Ил-2, лётчикам требовалось время, чтобы переучиться летать на новой машине. До конца Великой Отечественной войны это успели сделать только три штурмовых авиаполка – 571-й, 108-й и 118-й.

Первые воздушные бои с участием Ил-10 состоялись 15 апреля 1945 года. Штурмовики успешно уничтожали автомашины, орудия полевой артиллерии, танки, повозки отступающей немецкой армии. Последние боевые вылеты во время Великой Отечественной войны были произведены 8 мая 1945 года. В общей сложности с 15 апреля по 8 мая 1945 года экипажи трёх штурмовых авиаполков выполнили 1 019 боевых вылетов на Ил-10.

Кроме того, 35 самолётов Ил-10 успели повоевать и на Дальнем Востоке в боях против Японии. Позднее советские штурмовики принимали участие в войне в Корее.

Отзывы лётчиков в целом были положительными: машина показала себя лёгкой в управлении, манёвренной, устойчивой. Однако встречались и жалобы – почти все они были связаны с низкой надёжностью мотора АМ-42. Были случаи, когда мотор отказывал прямо в воздухе, и это зачастую заканчивалось гибелью экипажа и машины.

Несмотря на усилия конструкторов, до конца этот недостаток так и не удалось устранить – дальнейшая эксплуатация Ил-10 омрачалась довольно высокой аварийностью из-за отказов двигателя. Несмотря на это, Ил-10 остались на вооружении нашей армии вплоть до 1960-х годов – ими постепенно заменили устаревшие к тому времени Ил-2.

Интересные цифры и факты

Советская промышленность в период с 1944 по 1955 год выпустила 4 965 Ил-10. Производство велось на нескольких заводах – в Куйбышеве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Чкалове.

В 1951 году производство Ил-10 по лицензии развернулось в Чехословакии – выпущенные там машины стали называться В-33. Эти самолёты направлялись в Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию. Всего было произведено 1,2 тысячи таких машин.

Ил-10 получил несколько дополнительных модификаций. Версия с усиленным артиллерийским вооружением была известна как Ил-10 «Пушечный». Построен учебно-тренировочный штурмовик, в котором кабина стрелка была переделана в кабину инструктора, – УИл-10. После весьма удачного опыта применения Ил-10 в Корее была проведена модернизация самолёта – увеличена длина фюзеляжа и размах крыла, добавлено лобовое бронестекло, установлены более современные 23-мм пушки НР-23. Начиная с 1951 года строились только модернизированные штурмовики Ил-10М.

В 1956 году Маршал Советского Союза Георгий Жуков доложил руководству страны о бесперспективности дальнейшего развития штурмовой авиации. Согласно оценкам экспертов, они показывали низкую эффективность в современной войне, и их функции могли взять на себя бомбардировщики и истребители. После этого штурмовая авиация была упразднена, началось постепенно списание Ил-10 и Ил-10М из воинских частей. К счастью, «опала» этого класса боевых машин, сыгравших огромную роль в Великой Отечественной войне, закончилась в 1969 году, когда армейское руководство вновь объявило среди КБ конкурс на разработку штурмовика, отвечавшего современным требованиям.

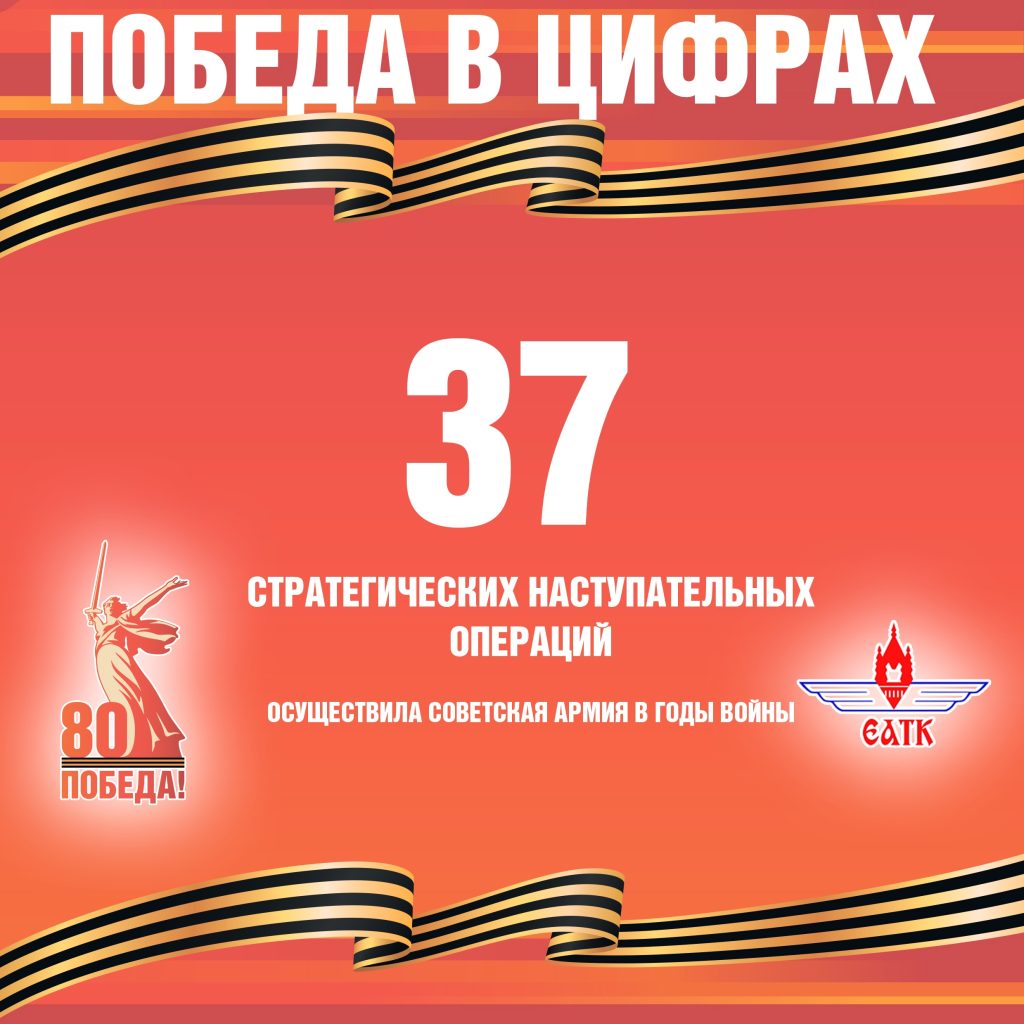

И-16

Разработан конструкторской бригадой под руководством Николая Поликарпова.

Год создания: 1933

«Истребитель шестнадцатый», или, как его ласково называли советские лётчики, «ишачок», — один из самых известных самолётов времён Великой Отечественной войны. Он стал первым в мире истребителем-монопланом, производство которого было поставлено на поток и который показал перспективность такого подхода в боевой авиации. И-16 серийно производился с 1934 по 1942 год, и на момент начала войны был самым массовым истребителем советских военно-воздушных сил. Именно на И-16 советские лётчики одержали первые победы над немецко-фашистскими захватчиками в воздушных боях.

Как создавался И-16

В середине 30-х годов среди авиаконструкторов существовал стереотип, что хороший истребитель может быть только бипланом (такие модели оснащались двумя рядами крыльев — сверху и снизу). Считалось, что такая конструкция даёт самолёту преимущество в маневренности. Тем неожиданнее стало появление в 1933 году скоростного истребителя-моноплана И-16, который не был похож ни на одну модель самолётов, существовавшую до этого.

Разработчиком И-16 стал Николай Поликарпов, которого часто называют «королём истребителей». Именно он создал такие известные модели, как И-15, И-15бис, И-153. При создании И-16 автор пытался добиться высоких характеристик скорости и маневренности. Методом проб и ошибок, бесконечно экспериментируя с различными формами фюзеляжа, расположением крыльев, центровкой двигателя, Николай Поликарпов в итоге остановился на варианте свободнонесущего низкоплана (моноплана, крыло в котором расположено в нижней части фюзеляжа) с открытой кабиной и убирающимся шасси. Первый эскиз самолёта был представлен летом 1933 года, и совсем скоро начались серийные испытания.

Уже на самых первых испытаниях И-16 показал скорость, превосходящую все имеющиеся в СССР истребители. Однако в некоторых режимах полёта И-16 был неустойчивым, поэтому лётчикам-испытателям даже на некоторое время запретили выполнять на нём фигуры высшего пилотажа. К тому же самолёт оказался сложнее в пилотировании, чем бипланы, к которым привыкли большинство лётчиков. По этой причине у руководства страны были сомнения, запускать ли этот самолёт в серию.

Судьбу этого самолёта решила отвага знаменитого лётчика-испытателя Валерия Чкалова. В ходе испытаний он сделал на «ишачке» 75 срывов в плоский штопор и доказал, что машина остаётся управляемой во время манёвров. После этого было принято окончательное решение о серийном производстве И-16.

Какие инновационные решения были применены в этой модели

Изготовление боевого истребителя по монопланной схеме стало настоящим революционным прорывом для самолётостроения. Аналоги советского И-16 в других странах появились только через несколько лет, обеспечив СССР на некоторое время преимущество в воздушном бою.

Внешний облик нового истребителя был весьма своеобразным: чтобы добиться высокой скорости, пришлось уменьшить полётную массу, сделать минимальные размеры корпуса с размахом крыла всего в 9 метров, а длиной — в 6 метров. При этом самолёт имел толстый бочкообразный фюзеляж, куда убирался звездообразный двигатель. Не случайно в Испании, где во время гражданской войны применялся этот самолёт, его прозвали «мухой».

В ранней версии на И-16 ставили американский Райт «Циклон» SGR-1820 F-3, затем — отечественный М-22. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха, конструкцию шасси сделали убирающейся — это также было новым словом в производстве истребителей. В изготовлении использовалось дерево и дюралюминий — это делало производство более недорогим по сравнению с цельнометаллическими самолётами. В серийное производство И-16 вошёл с двумя 7,62-мм пулемётами ПВ-1, но в последствии на него устанавливали более мощное вооружение.

Как менялся самолёт за время эксплуатации

Конструкция И-16 давала возможности для постоянного технического совершенствования этой модели. От серии к серии истребитель становился все более мощным — на него устанавливали двигатели от 480 до 1100 л. с. Если вначале он мог подниматься на высоту около 7000 метров, то после доработки — до 10 800. Менялось и вооружение: последние версии И-16 были оснащены четырьмя 7,62-мм пулемётами ШКАС, а также шестью реактивными снарядами РС-82.

Всего в период с 1934 по 1942 год было выпущено более 10 серий И-16, включая учебно-тренировочный самолёт УТИ-2. В общей сложности было выпущено 8194 боевые машины.

Маленькие, но быстрые «ишачки» взяли на себя всю тяжесть воздушных боёв в первый год войны: к тому моменту они составляли 50% истребителей Красной Армии. Даже несмотря на то что впоследствии И-16 заменили более современные машины, такие как Ла-5, они оставались в эксплуатации вплоть до 1944 года.

Интересные цифры и факты об И-16

Именно на самолёте И-16 в ходе боёв на реке Халхин-Гол в июле 1939 года Герой Советского Союза Витт Скобарихин совершил первый в истории советской авиации таран на встречном курсе.

На самолётах И-16 впервые в истории авиации были применены реактивные снаряды РС-82, что впоследствии стало распространённой практикой.

И-16 в культуре и кино

В фильме «Балтийское небо» (1960), где рассказывается про воздушную оборону Ленинграда в период блокады, неоднократно появляются И-16. Правда, их роль играют загримированные под военный истребитель Як-11. В съёмках также используются миниатюрные макеты И-16, «юнкерсов» и «мессершмиттов», крейсеров, эсминцев и железнодорожных мостов.

Технические характеристики И-16 серии 24

Размах крыла – 9 м

Длина самолёта – 6,13 м

Высота самолёта – 2,25 м

Площадь крыла – 14,54 м²

Масса:

— пустого – 1383 кг

— взлётная – 1882 кг

Тип двигателя – 1 ПД М-63

Мощность – 1 × 900 л. с.

Максимальная скорость:

— у земли – 410 км/ч

— на высоте – 462 км/ч

Практическая дальность – 440 км

Скороподъёмность – 882 м/мин

Практический потолок – 9700 м

Экипаж – 1 чел.

Вооружение – четыре пулемёта ШКАС (7,62 мм)

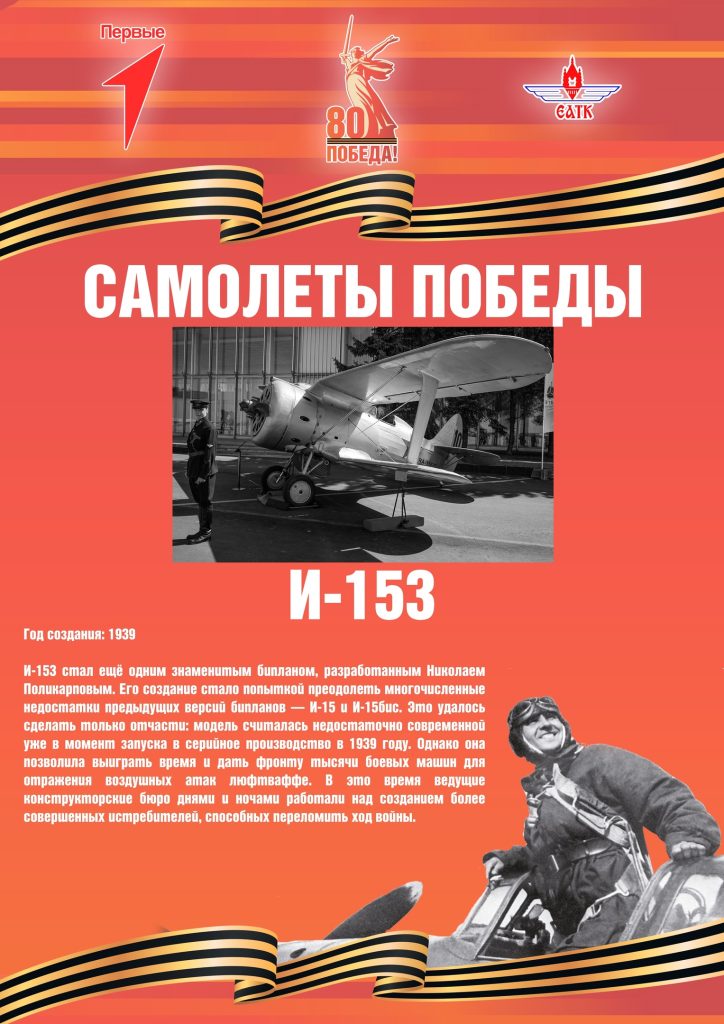

И-153

Разработан КБ Николая Поликарпова

Год создания: 1939

И-153 стал ещё одним знаменитым бипланом, разработанным Николаем Поликарповым. Его создание стало попыткой преодолеть многочисленные недостатки предыдущих версий бипланов — И-15 и И-15бис. Это удалось сделать только отчасти: модель считалась недостаточно современной уже в момент запуска в серийное производство в 1939 году. Однако она позволила выиграть время и дать фронту тысячи боевых машин для отражения воздушных атак люфтваффе. В это время ведущие конструкторские бюро днями и ночами работали над созданием более совершенных истребителей, способных переломить ход войны.

Как создавался И-153

В конце 30-х годов перед разработчиком И-15, конструктором Николаем Поликарповым стояла задача повысить лётные характеристики своего самолёта. Новая модель, которую позднее назовут И-153, так же как и предыдущая, обладала своеобразной формой крыльев, напоминающей летящую чайку.

Самолёт действительно по своим качествам опередил своего предшественника. Так, на И-153 устанавливали двигатель М-62 мощностью 800 лошадиных сил. Усилили и вооружение: вместо устаревших пулемётов ПВ-1 устанавливали четыре скорострельных ШКАСа. Кроме того, И-153 мог нести реактивные снаряды или до 200 килограммов бомб. За счёт небольших изменений в конструкции крыльев удалось немного улучшить обзорность, кроме того, пилот получил дополнительную защиту за счёт установки бронеспинки.

Какие инновационные решения были применены в этой модели

Одной из главных особенностей И-153 стало убирающееся шасси. В предыдущих версиях — И-15 и И-15бис — шасси было неубирающимся, его только прикрывали каплевидными обтекателями, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Однако это не только негативно влияло на скорость, но и было достаточно неудобным при взлёте и посадке — в обтекатели часто забивалась трава.

Убирающееся шасси значительно улучшило аэродинамику и скоростные характеристики И-153. В воздухе самолёт мог разгоняться до 410–430 км/ч (для сравнения: И-15 мог выжать максимально только 300 км/ч в воздухе).

Как менялся самолёт за время эксплуатации

В целом модернизированная «Чайка» была признана достаточно неплохой военной машиной. Простая в пилотировании, маневренная, неприхотливая с точки зрения ремонта и обслуживания. Серийный выпуск «Чаек» начался в 1939 году, а уже к концу года было выпущено 1011 машин. В 1940 году выпуск И-153 достиг 2362 экземпляров.

Однако уже в первый год эксплуатации, а особенно после начала Великой Отечественной войны, стало очевидно, что «Чайки» не в состоянии на равных воевать с немецкими самолётами, которые значительно превосходили их и в скорости, и в оснащении вооружением. Они не могли догнать «мессершмиты» или «фокке-вульфы», а если это и удавалось, то огневое преимущество было на стороне немцев. Единственным шансом победить противника было мастерство пилота, который за счёт отличной маневренности «Чайки» мог увернуться от вражеских пуль на виражах и при этом первым нанести точный удар.

В 1941 году было выпущено всего 64 «Чайки», после чего их производство было решено прекратить.

И хотя в качестве истребителей И-153 не подходили, в первые годы войны они активно использовались в качестве лёгких штурмовиков, а также сопровождали в ночных полётах бомбардировщики У-2. Обе машины относились к классу бипланов, и в темноте шум их двигателей был одинаковым. Однако когда немецкие лётчики вылетали на перехват, вместо неповоротливого У2 они сталкивались с маневренным истребителем И-153. Это в разы увеличивало потери врага.

Интересные цифры и факты об И-153

Звучит парадоксально, но первые испытания реактивных двигателей на самолётах велись именно на морально устаревших бипланах. Так, один из первых прямоточных воздушно-реактивных двигателей в качестве опыта был установлен на И-15 бис. Правда, чтобы на самолёте не возник пожар, хвостовую часть пришлось обшить металлическими листами. Однако пламя всё равно оказалось столь сильным, что во время первого полёта его было видно далеко за пределами аэродрома. Уже через короткое время на место испытаний примчались пять пожарных расчётов. В дальнейшем усовершенствованные реактивные двигатели также испытывались на И-153. В среднем это дало прирост в скорости на 40–50 км/ч.

Боевое крещение «Чайки» получили за несколько лет до Великой Отечественной войны, во время советско-японского конфликта в Монголии, известного сражения на реке Халхин-Гол. Поскольку И-153 внешне были очень похожи на И-15, в первых боях японские лётчики активно бросались в атаку, думая, что это лёгкая добыча. Однако каково же было их удивление, когда их встречала неожиданно мощная контратака улучшенного истребителя.

Технические характеристики

Размах крыла:

— верхнего – 10 м

— нижнего – 7,5 м

Длина самолёта – 6,18 м

Высота самолёта – 3 м

Площадь крыла – 22,1 м²

Масса:

— пустого самолёта – 1348 кг

— нормальная взлётная – 1765 кг

— максимальная взлётная – 1859 кг

Тип двигателя – 1 ПД М-62

Мощность – 1 × 800 л.с.

Максимальная скорость:

— у земли – 366 км/ч

— на высоте – 426 км/ч

Практическая дальность – 740 км

Скороподъёмность – 910 м/мин

Практический потолок – 11 000 м

Экипаж – 1 чел.

Вооружение – четыре пулемёта ШКАС (7,62 мм)

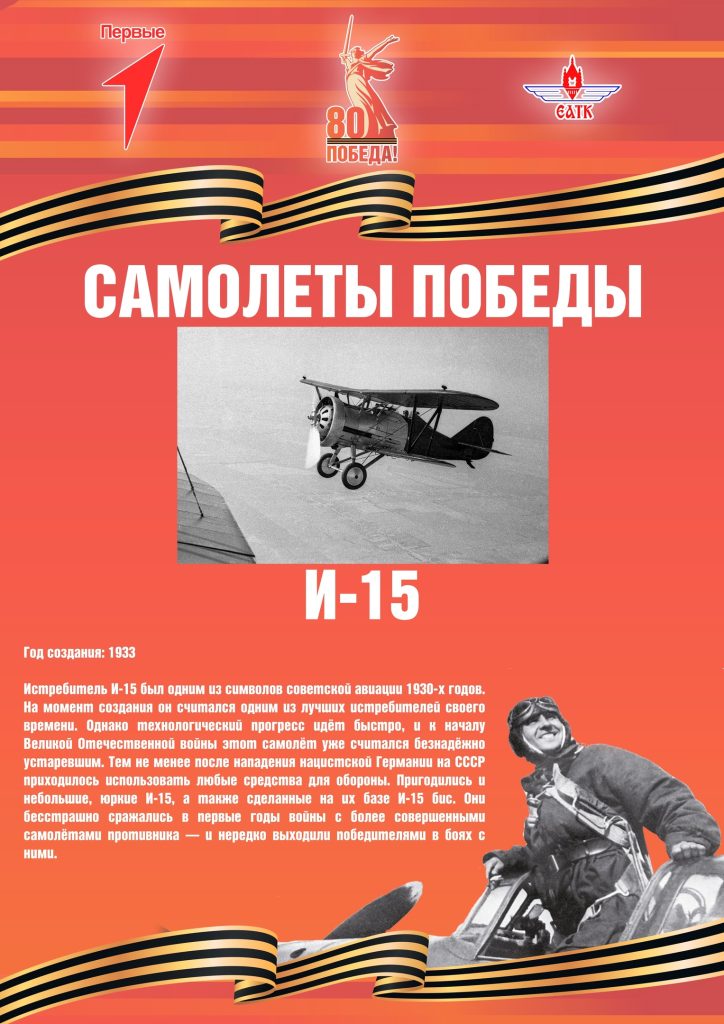

И-15

Разработан конструкторской бригадой под руководством Николая Поликарпова.

Год создания: 1933

Истребитель И-15 был одним из символов советской авиации 1930-х годов. На момент создания он считался одним из лучших истребителей своего времени. Однако технологический прогресс идёт быстро, и к началу Великой Отечественной войны этот самолёт уже считался безнадёжно устаревшим. Тем не менее после нападения нацистской Германии на СССР приходилось использовать любые средства для обороны. Пригодились и небольшие, юркие И-15, а также сделанные на их базе И-15 бис. Они бесстрашно сражались в первые годы войны с более совершенными самолётами противника — и нередко выходили победителями в боях с ними.

Как создавался И-15

В середине 30-х годов среди производителей самолётов вёлся негласный спор: какая конструкция самолётов лучше – биплан (с двумя рядами крыльев, расположенных один над другим) или моноплан (когда несущая поверхность, образующая два крыла, только одна). Бипланы активно применялись в период Первой мировой войны, но затем постепенно стали вытесняться монопланами.

Тем удивительнее, что уже на излёте популярности бипланов в СССР был создан один из самых совершенных самолётов этого типа — И-15. Хотя более точно его можно назвать «полуторапланом» — нижний ряд крыльев у него был значительно меньше верхнего. Разработал эту модель знаменитый конструктор Николай Поликарпов. В воздух опытный образец И-15 впервые поднялся в 1933 году.

Какие инновационные решения были применены в этой модели

Характерная деталь И-15 — это особенная конструкция крыльев, придававшая самолёту сходство с чайкой. Именно поэтому И-15 часто называли «чайками».

Такая конструкция делала самолёт очень маневренным и скороподъёмным. И-15 мог выполнять виражи в воздухе за рекордное время — 8 секунд. Этот самолёт мог также летать с креном до 90 градусов без потери управления, то есть практически на боку. «При известной сноровке на вираже можно догнать свой хвост», — так говорил воевавший на этом самолёте в Испании лётчик Евгений Степанов.

И-15 оснащался достаточно мощными для своего времени двигателями: сперва американским Райт «Циклон» F-3, а затем — отечественным М-22 (480 л. с.). Скорость истребителя на высоте достигала 350 км/ч. Из вооружения — два 7,62 синхронных пулемёта ПВ-1 с боезапасом 1500 патронов. Дополнительно можно было также установить под крыльями четыре держателя для 10-килограммовых бомб.

Как менялся самолёт за время эксплуатации

В 1934 году в советские войска начали поступать И-15 серийного производства. Но в ходе эксплуатации выявились не только плюсы, но и минусы нового истребителя. Конструкция крыла типа «чайка», хоть и повышала манёвренность, но одновременно ухудшала обзор, особенно во время взлёта. Лётчики отмечали, что в некоторых ситуациях в воздухе крылатая машина оказывается не слишком устойчивой — есть небольшое «рыскание» в пределах нескольких градусов, что мешает прицеливаться. Мощные моторы М-22 устанавливались прямо на раму, без демпфирования, что приводило к повышенной вибрации, протечкам бензобака и вызывало пожары. Кроме того, серийная сборка самолёта оказалась недостаточно качественной, часто применялись некондиционные материалы, поэтому эксплуатация И-15 омрачалась частыми поломками.

Стало очевидно, что самолёт необходимо совершенствовать. Было принято решение снять И-15 с серийного производства; в 1936 году с конвейера сошли два последних самолёта. Всего за три года успели произвести 384 экземпляра.

Однако на этом история «чайки» не закончилась. Можно сказать, она только началась! В 1937 году на базе И-15 был построен усовершенствованный И-15 бис (или И-152), принявший участие в пяти (!) войнах по всему миру. А в 1939 году появилась ещё одна модификация истребителя — И-153. Именно он вошёл в историю Великой Отечественной войны как стремительная и грозная советская «Чайка».

Интересные цифры и факты об И-15

Этот истребитель отлично зарекомендовал себя во время гражданской войны в Испании в 1936 году. В воздушных боях И-15 явно превосходил возможности самолётов противников. После этой войны малоизвестный советский полутораплан получил мировую известность: испанцы называли его «Чато», что в переводе означает «Курносый».

Именно на И-15 21 ноября 1935 года лётчик-испытатель Владимир Коккинаки установил новый мировой рекорд высоты — 14 575 метров. Это было на 142 метра выше предыдущего рекорда, который установил итальянский пилот Ренато Донати на биплане Caproni Са 131 в апреле 1934 года.

Самым известным лётчиком-испытателем, тестировавшим первые образцы И-15, стал Валерий Чкалов.

Технические характеристики И-15

Размах верхнего крыла 9,75 м

Размах нижнего крыла 7,5 м

Длина самолёта – 6,1 м

Высота самолёта – 2,2 м

Площадь крыла – 21,9 м²

Масса:

— пустого – 1012 кг

— взлётная – 1415 кг

Тип двигателя – 1 ПД М-22

Мощность – 1 × 480 л. с.

Максимальная скорость:

— на высоте – 350 км/ч

— у земли – 285 км/ч

Практическая дальность – 500 км

Максимальная скороподъёмность – 454 м/мин

Практический потолок – 7250 м

Экипаж – 1 чел.

Вооружение – два пулемёта ПВ-1 (7,62 мм)

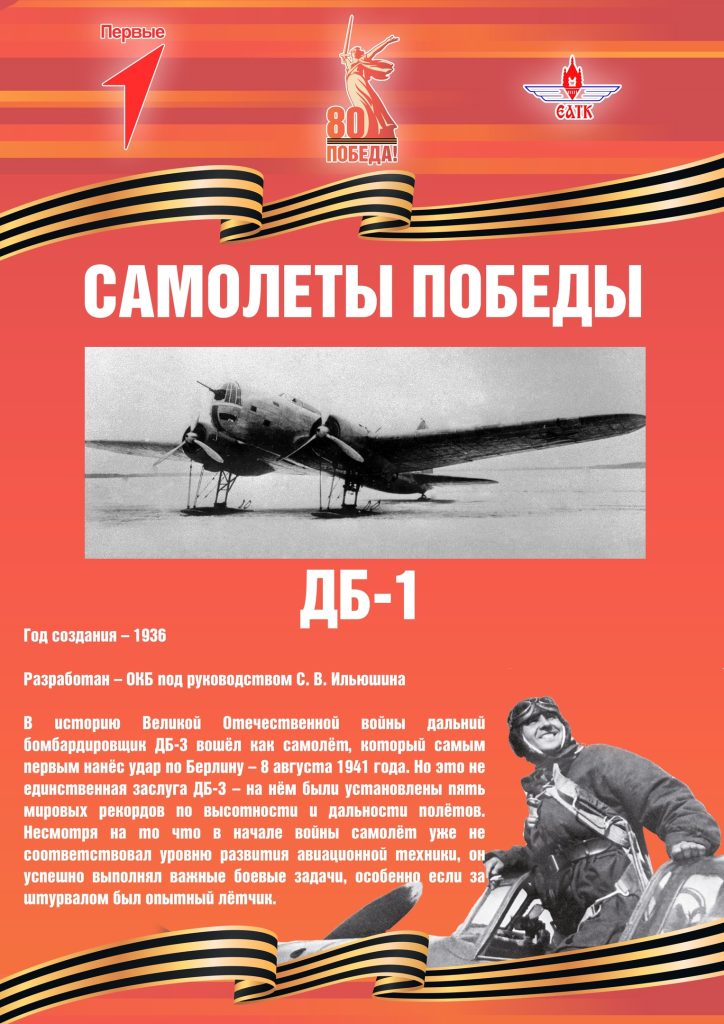

ДБ-3

Год создания – 1936

Разработан – ОКБ под руководством С. В. Ильюшина

В историю Великой Отечественной войны дальний бомбардировщик ДБ-3 вошёл как самолёт, который самым первым нанёс удар по Берлину – 8 августа 1941 года. Но это не единственная заслуга ДБ-3 – на нём были установлены пять мировых рекордов по высотности и дальности полётов. Несмотря на то что в начале войны самолёт уже не соответствовал уровню развития авиационной техники, он успешно выполнял важные боевые задачи, особенно если за штурвалом был опытный лётчик.

Как создавался этот самолёт

Первоначально будущий ДБ-3 разрабатывался в конструкторском бюро Ильюшина как бомбардировщик ближнего действия. Однако начиная с 1934 года над этой задачей работали одновременно несколько бюро, и на финишную прямую вышел разработанный конструктором Андреем Туполевым проект ближнего бомбардировщика СБ.

Тогда Сергей Ильюшин принял решение переделать прототип будущей машины в дальний бомбардировщик. 1 июля 1935 года опытную модель (на тот момент она называлась ЦКБ-26) впервые поднял в воздух известный лётчик-испытатель Владимир Коккинаки. Машина показала себя с хорошей стороны, и уже через месяц её продемонстрировали военному руководству страны. Самолёт понравился им, и Ильюшин продолжил работы над совершенствованием самолёта.

В следующем году при подготовке к первомайскому параду В. Коккинаки на опытном ЦКБ-26 смог выполнить несколько «мёртвых» петель: такую фигуру высшего пилотажа на двухмоторном самолёте до этого не решался выполнить никто. Это привлекло внимание Сталина к проекту дальнего бомбардировщика, и он одобрил проведение нескольких рекордных полётов на этом самолёте.

В итоге Владимир Коккинаки в 1936 году установил несколько мировых рекордов высоты с грузом пятьсот, одна и две тысячи килограммов. С этого момента улучшенную версию самолёта ЦКБ-30 начали готовить к серийному производству. С 1937 года производство развернулось на заводах в Москве и Воронеже, а годом позже – в Комсомольске-на-Амуре.

Характеристики самолёта

ДБ-3 представлял собой двухмоторный моноплан с низкорасположенным крылом и убирающимся шасси. Конструкция – цельнометаллическая.

Конструкторам удалось применить несколько технических новшеств. Так, специальная конструкция крыла позволила создать самолёт с небольшими габаритами, что было важно с точки зрения манёвренности и скорости. Необычным было использование крыльев герметичных отсеков в качестве топливных баков. Весьма нестандартно были расположены и бомбодержатели, что также позволило уменьшить размеры фюзеляжа. Хорошая аэродинамика, манёвренность были преимуществами этого самолёта.

В самолёте был установлен советский двигатель М-85 (под таким обозначением в СССР по лицензии выпускались французские моторы «Гном-Рон» GR-14К). Он отличался хорошими показателями мощности и одновременно экономичности – это дало возможность сконструировать именно дальний бомбардировщик. Позднее на ДБ-3 стали устанавливать модификацию М-87А мощностью 950 л. с.

Для бомбардировщика ДБ-3 обладал отличными скоростными качествами – два мотора могли разогнать самолёт до 439 км/ч. Выдающейся была и дальность полёта – 3,8 тысячи километров. При этом самолёт мог летать на высоте 9,6 тысячи метров.

В качестве вооружения на ДБ-3 ставили три 7,62-мм пулемёта ШКАС – стандартный выбор для того времени. Бомбовая нагрузка составляла впечатляющие тысячу килограммов (а в перегрузку – и до 2,5 тысячи килограммов).

Как менялся ДБ-3 с момента выпуска

Сразу после выхода из заводских цехов ДБ-3 передавались в войсковые части. Однако в самом начале эксплуатация самолёта была омрачена множеством производственных дефектов и недоработок. Так, завод в Воронеже в 1937 году собрал 60 самолётов, но все они оказались с дефектами. Машины вернули обратно для доработки.

Достаточно «сырую» на старте машину пришлось модернизировать уже в процессе серийного производства. ДБ-3 комплектовали новыми улучшенными двигателями, усиливали вооружение, изменяли конструкцию шасси, делали более крепким остекление кабины и т. д. Самая удачная модификация ДБ-3 впоследствии получила своё собственное название – Ил-4.

Ещё одной особенностью дальнего бомбардировщика оказалась строгость в пилотировании: управлять машиной могли только хорошо подготовленные лётчики. Из-за того что пропеллеры обоих моторов вращались в одну сторону, самолёт всё время уводило вправо. Чтобы сохранить курс и устойчивость, лётчику приходилось постоянно работать педалями и выравнивать самолёт.

Боевой опыт использования ДБ-3

Боевая карьера ДБ-3 началась в 1939 году в Китае и продолжилась в советско-финской войне. Они показали хорошую эффективность – дальние бомбардировщики успешно уничтожали резервы и инженерные коммуникации в тылу противника, мешая ему сосредоточиться на наступлении.

С началом Великой Отечественной войны на дальние бомбардировщики легла задача по отражению агрессии немецких войск. С 23 июня по 10 июля 1941 года дальние бомбардировщики выполнили более двух тысяч боевых вылетов.

ДБ-3 удалось первыми поразить врага в самое «сердце» – задолго до победных сражений 1945 года они нанесли удары по Берлину, как будто предвещая неизбежность Победы и разгрома гитлеровских войск. С августа по сентябрь 1941 года советские дальние бомбардировщики неоднократно бомбили город и предместья Берлина. В качестве начальной точки взлёта был выбран остров Саарема в Прибалтике. После отступления с этой территории выполнять такие задания стало невозможно.

Однако бомбардировщикам нашлось другое применение. Недостаточное бронирование и слабое по сравнению с немецкими самолётами вооружение делало бесперспективным и опасным участие в дневных сражениях. А вот ночью ДБ-3 выходил на «охоту» и успешно уничтожал технику, склады, штабные здания, мосты и переправы. С 1943 года окончательно устаревший ДБ-3 чаще всего выполнял вспомогательные задачи – производил разведку, буксировал военно-транспортные планеры в тыл врага. После окончания военных действий ДБ-3 были постепенно списаны из воинских частей.

Интересные цифры и факты

Общее количество выпущенных с 1936 по 1941 год ДБ-3 сравнительно невелико: всего чуть больше полутора тысяч машин. А вот одна из модификаций этого самолёта ДБ3Ф с более мощным мотором и усиленным вооружением (эта версия получила название Ил-4) намного превзошла своего собрата: из цехов вышли 5 359 машин ДБ3Ф и Ил-4.

В 1937–1939 годы на ДБ-3 были совершены три дальних беспосадочных перелёта, которые принесли всемирную славу этому советскому самолёту. Они летели по маршрутам Москва – Дальний Восток, Москва – Восточное побережье Северной Америки и Хабаровск – Львов.

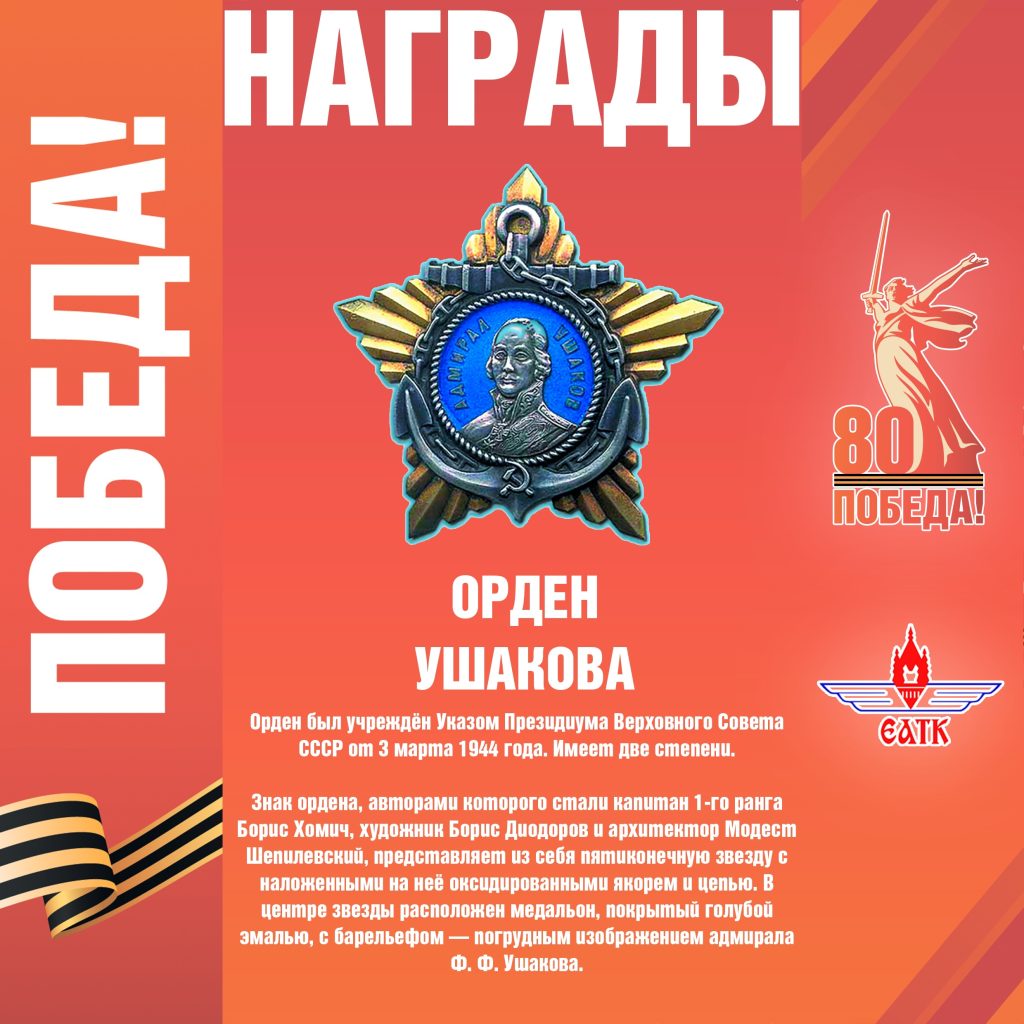

Орден Ушакова

Орден был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. Имеет две степени.

Знак ордена, авторами которого стали капитан 1-го ранга Борис Хомич, художник Борис Диодоров и архитектор Модест Шепилевский, представляет из себя пятиконечную звезду с наложенными на неё оксидированными якорем и цепью. В центре звезды расположен медальон, покрытый голубой эмалью, с барельефом — погрудным изображением адмирала Ф. Ф. Ушакова. Для знака I степени звезда изготавливалась из платины, медальон и барельеф — из золота. Для знака II степени звезда изготавливалась из золота, медальон и барельеф — из серебра.

Орденом награждались офицеры Военно-Морского Флота СССР за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате чего была достигнута победа над численно превосходящим противником.

Первыми награждёнными орденом Ушакова I степени стали командир бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал Павел Болтунов и командующий авиацией Черноморского флота генерал-лейтенант Василий Ермаченков за успешные действия по освобождению Крыма (16 мая 1944 года). Всего было совершено 47 награждений орденом I степени (в том числе 10 награждений соединений, частей и учебных заведений ВМФ) и 194 — II степени (в том числе 13 награждений соединений и частей ВМФ).

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА

Трое мальчишек, со студенческой скамьи попавшие на фронт, в эскадрилью, гоняют консервную банку по взлётному полю в перерывах между боями, изобретают ликёр «Шасси», вступаются за честь оскорблённой девушки…

Орден Нахимова

Настоящий «морской» орден, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 марта 1944 года по инициативе моряков и главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. Награда имела I и II степени.

Орден, автором которого стал архитектор Модест Шепилевский, представляет собой выпуклую рубиновую пятиконечную звезду с лапами якорей на концах, между которыми располагаются штралы (расходящиеся лучи). В середине звезды размещался медальон с надписью в верхней части по окружности: «Адмирал Нахимов». В центре медальона — погрудный рельефный портрет Павла Нахимова; в нижней части — две лавровые ветви, изогнутые по окружности, на соединении которых помещено изображение серпа и молота, по краю круга нанесено изображение из выпуклых точек. Между основаниями лучей звезды проложены звенья якорной цепи. Знак I степени изготавливался из серебра с рубинами и золота, а знак II степени выполнен из серебра, вместо драгоценных камней — рубиново-красная эмаль.

Орденом награждались офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в том числе за личное руководство действиями отдельных соединений и частей флота, приведшее к уничтожению значительных сил противника, противодесантную операцию (орден I степени); оборону коммуникаций, баз и побережья, постановку мин у берегов противника, обеспечившую выполнение операции флота (орден II степени). Первым кавалером ордена I степени стал начальник береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант береговой службы Пётр Моргунов (16 мая 1944 года). Первым кавалером ордена II степени стал лётчик 46-го штурмового авиационного полка Северного флота младший лейтенант Николай Васин (приказ командующего Северным флотом от 5 апреля 1944 года). Всего орденом I степени были награждены 77 человек и 5 частей и соединений ВМФ СССР; II степени — 467 человек и две части ВМФ СССР.

В наши дни орден присутствует в наградной системе Российской Федерации. При этом его внешний вид претерпел изменения по сравнению с советским прообразом, и актуальный статут не предполагает степеней у данной награды.

СЕВАСТОПОЛЬ.

К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был крупнейшим советским портом на Чёрном море и главной военно-морской базой страны.

Героическая защита города от немецко-фашистской агрессии началась 30 октября 1941 года и продолжалась 250 дней, войдя в историю как образец активной и длительной обороны приморского города в глубоком тылу врага. Взять Севастополь сразу немцам не удалось. Гарнизон насчитывал 23 тысячи человек и имел 150 береговых и полевых орудий. Но до лета 1942 года гитлеровцы предприняли ещё три попытки захвата города.

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 1941 года. Немецко-фашистская армия десять дней пыталась прорваться к городу силой четырёх пехотных дивизий, но безуспешно. Атакующим противостояли силы флота и сухопутных войск Красной Армии, объединённые в Севастопольский оборонительный район. В этом сражении враг потерял 150 единиц танковой техники, 131 самолёт и около 15 тысяч солдат и офицеров. Вторую попытку овладеть городом гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 декабря 1941 года. На этот раз в их распоряжении было семь пехотных дивизий, две горнострелковые бригады, свыше 150 танков, 300 самолётов и 1 275 орудий и миномётов. Но и эта попытка провалилась. Защитники Севастополя уничтожили около 40 тысяч фашистов и не подпустили врага к городу.

К концу весны 1942 года немцы стянули к Севастополю группировку численностью 200 тысяч солдат, 600 самолётов, 450 танков и более чем 2 тысячи орудий и миномётов. Им удалось блокировать город с воздуха и увеличить свою активность на море. В результате ожесточённого штурма, ценой огромных потерь гитлеровцам удалось захватить город. В ходе ожесточённых боёв герои Севастополя нанесли серьёзный урон силам немецко‑фашистских войск и нарушили их планы на южном крыле фронта.

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 1944 года, когда наступающие советские войска вышли к оккупированному городу. Особенно ожесточённые сражения велись на участке, прилегающем к Сапун-горе. 9 мая 1944 года солдаты 4-го Украинского фронта совместно с моряками Черноморского флота освободили Севастополь. За боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в боях за Севастополь, было присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 39 тысяч человек были награждены медалью «За оборону Севастополя». Звание города-героя Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 года.

В память о героической битве при Сапун-горе в 1944 году у её подножия возвели обелиск Славы. На самой горе находится мемориальный комплекс, увековечивший доблестную память о героях-освободителях Севастополя.

3 ноября 1977 года в честь вручения городу-герою ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» на мысе Хрустальный был открыт обелиск «Городу-герою Севастополю». Монумент выполнен в виде стилизованного паруса и штыка из монолитного железобетона и альминской плитки.

В 1967 году в Севастополе на центральной площади имени Нахимова был воздвигнут мемориал, посвящённый доблестной обороне города в годы Великой Отечественной войны. На бетонной стене памятника изображён воин, отражающий два штыка. Штыки символизируют два безуспешных для гитлеровцев штурма в ноябре – декабре 1941 года. В центре мемориала находятся доски из гранита, на которых выгравированы названия боевых частей и соединений Черноморского флота, Приморской армии и севастопольских предприятий, работавших на нужды фронта.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия — родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.

Легендарная классика, предоставленная Киностудией им. М. Горького.

Орден Славы

Орден был утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года для награждения военнослужащих рядового состава, сержантов и старшин Красной Армии. Орден вручался только за личные заслуги и имел три степени. Орден не включён в наградную систему Российской Федерации.

Знак ордена, автором которого стал художник Николай Москалёв, представляет собой пятиконечную звезду размером между противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды выпуклая. На лицевой стороне в средней части звезды расположен круг-медальон диаметром 23,5 мм с рельефным изображением Кремля со Спасской башней в центре. По окружности медальона — лавровый венок. В нижней части круга размещена выпуклая надпись «СЛАВА» на красной эмалевой ленточке. На оборотной стороне ордена — круг диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине «СССР». По краю звезды и круга на лицевой стороне — выпуклые бортики.

Знак ордена I степени изготавливался из золота (проба 950), II степени – из серебра (круг с изображением Кремля со Спасской башней позолочен), III степени также выполнен из серебра, но без золочения в центральном круге.

Официально первыми полными кавалерами ордена Славы стали ефрейтор Митрофан Питенин и старший сержант Константин Шевченко (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года). Есть также несколько случаев награждения одного человека более чем тремя орденами Славы.

СТАЛИНГРАД.

Волгоград (Сталинград) — один из самых известных и значимых городов, носящих звание города-героя. Летом 1941 года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань — самые плодородные земли СССР. В первую очередь под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-й армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

Советское командование 12 июля сформировало Сталинградский фронт, призванный остановить наступление войск противника на этом направлении. 17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны — Сталинградская битва. Несмотря на стремление нацистов захватить город как можно быстрее, битва продолжалась 200 долгих дней и ночей и стала одной из самых кровопролитных битв в истории человечества.

Первое наступление на город состоялось 23 августа 1942 года. На защиту города были направлены милиционеры, моряки Волжского флота, войска НКВД, курсанты и добровольцы. В ту же ночь немцы совершили первый авианалёт на город, а 25 августа в Сталинграде было введено осадное положение. В народное ополчение записались около 50 тысяч добровольцев из числа горожан. Несмотря на непрерывные обстрелы и бомбардировки, заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, «катюши», пушки, миномёты и огромное количество снарядов.

12 сентября 1942 года враг вплотную подошёл к городу. Два месяца ожесточённых оборонительных боёв нанесли немцам существенный урон: враг потерял около 700 тысяч человек убитыми и ранеными, а 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск.

Наступательная операция продолжалась 75 дней, и в январе 1943 года враг под Сталинградом был окружён и полностью разбит, а фельдмаршал фон Паулюс с остатками армии сдался в плен. За всё время наступления и обороны немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Сталинград одним из первых назван городом-героем. Это почётное звание было впервые озвучено в Приказе Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города.

Сейчас в городе-герое Волгограде находится множество памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Среди них знаменитый мемориальный комплекс на Мамаевом кургане — возвышенности на правом берегу Волги. Во время битвы за Сталинград здесь шли самые ожесточённые бои. На Мамаевом кургане захоронены примерно 35 тысяч воинов-героев. Для увековечения памяти павших здесь в 1959 году был сооружён мемориал «Героям Сталинградской битвы».

Главным архитектурным сооружением Мамаева кургана является 85-метровый монумент «Родина-мать зовёт!». Памятник изображает женщину с мечом в руке, которая призывает к борьбе с врагом.

Старинная мельница Гергардта (мельница Грудинина) — ещё один немой свидетель мужественной борьбы защитников Сталинграда. Это разрушенное здание не восстанавливают в память о военном городе.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Это четвёртая из пяти частей киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение». «Битва за Берлин» рассказывает о последних месяцах войны и Висло-Одерской операции. Последний рывок в борьбе за победу: выдающиеся полководцы Рокоссовский, Конев и Жуков, объединив усилия трёх фронтов, выдвигаются на Берлин. Туда же направляются войска Англии и Америки. Черчилль мечтает во что бы то ни стало опередить русские войска, поэтому идёт на переговоры с приближёнными Гитлера…

Орден Богдана Хмельницкого

Орден учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 октября 1943 года. Орден имел три степени. Им награждались командиры и бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков. Орденом III степени награждался рядовой, сержантский, старшинский и офицерский состав и партизаны.

Орден — единственная награда СССР, надпись на котором сделана не на русском языке (украинская транскрипция Богдан Хмельницький). Награда была учреждена в период освобождения Украины по предложению члена Военного Совета 1-го Украинского фронта Никиты Хрущёва. Эскиз изготовили художник Николай Москалёв и график Александр Пащенко. Знак ордена представляет из себя выпуклую пятиконечную звезду, выполненную из золота (I степень) и серебра (II и III степени), в виде расходящихся лучей (II степень) или полированных граней (III степень) с погрудным изображением Богдана Хмельницкого и надписью на украинском языке в центре звезды в круглом медальоне, который окаймлён фигурным ободком и выполнен из золота (I и II степени) или серебра (III степень).

Орден Богдана Хмельницкого I степени № 1 был вручён 26 октября 1943 года командующему 12-й армией 3-го Украинского фронта генерал-майору Алексею Данилову. Среди кавалеров — маршалы Советского Союза Сергей Бирюзов, Пётр Кошевой, генерал армии Иван Черняховский, а также командиры партизанских частей и соединений: Сидор Ковпак, Александр Сабуров, Захар Богатырь и другие.

Всего было произведено 323 награждения орденом I степени, 2390 — II степени, 5 738 — III степени. Также данным орденом отмечены 1076 частей и соединений. После окончания Великой Отечественной войны награждения практически не производились. В наградную систему Российской Федерации орден включён не был.

В августе 1941 года Одесса была окружена немецкими войсками. Оборона Одессы длилась 73 дня силами армии и народного ополчения.

С материка город защищала Приморская армия, с моря — корабли Черноморского флота, поддерживаемые береговой артиллерией. Войска противника численностью превосходили защитников Одессы в пять раз.

Первый штурм Одессы румынскими и немецкими войсками был осуществлён 20 августа 1941 года. Наступление 17 дивизий и 7 бригад противника было остановлено советскими войсками в 10–14 километрах от городских рубежей. Ежедневно 10–12 тысяч женщин и подростков выходили на заградительные работы: они рыли окопы, натягивали проволочные заграждения.

За время обороны одесситы установили 40 тысяч мин, вырыли более 250 километров противотанковых рвов, соорудили свыше 250 заградительных баррикад на улицах города. Подростки, работавшие на заводах и фабриках, изготовили около 300 тысяч ручных гранат и столько же противотанковых и противопехотных мин. Почти 38 тысяч одесситов ушли в старые катакомбы, чтобы принять участие в обороне родного города.

В конце сентября Ставка Верховного Главнокомандования перебросила войска, оборонявшие Одессу, на защиту Крымского полуострова. С одесского побережья в Крым по морю скрытно переправили 86 тысяч солдат и 15 тысяч жителей Одессы, а также большую часть оборонительной техники. Защитники Одессы на 73 дня задержали армию врага. Наступающие потеряли более 160 тысяч солдат, защитники города уничтожили 200 самолётов и 100 танков противника.

Но 16 октября 1941 года город всё же был взят. Однако одесситы не сдались — началась партизанская борьба. Одесскими партизанами были уничтожены 5 тысяч солдат и офицеров противника, пущено под откос 27 вражеских эшелонов с военной техникой, взорвано 248 машин.

Одесса была освобождена 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 года в приказе Верховного Главнокомандующего она впервые названа городом-героем. Официально звание города-героя было присвоено Одессе в 1965 году.

Множество памятников и мемориалов Одессы посвящено событиям тех героических лет. На площади «10 апреля» установлена стела «Крылья Победы» — символ Одессы. Монумент выполнен в виде крыла чайки, увенчанного «Золотой Звездой» города-героя. В честь бойцов партизанского движения в пригороде Одессы создан мемориальный комплекс «Катакомбы». Экспозиция включает в себя памятник «Народные мстители» в селе Нерубайское и Музей партизанской славы, расположенный в одесских катакомбах. Скульптурная композиция «Народные мстители» изображает группу партизан, выбравшихся из катакомб на боевую операцию.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Это классика военного кино. В фильме рассказывается лишь об одном сражении Великой Отечественной, но которое могло изменить весь ход войны. Более 400 танков направили фашисты, чтобы вывести из окружения армию Паулюса под Сталинградом в конце 1942 года. На их пути встали советские артиллеристы – молодые парнишки, только окончившие военное училище. Им довелось сразу же оказаться в самом центре боевых действий и ценой собственных жизней отражать наступление врага. Фильм снят по одноименному роману Юрия Бондарева. Музыку к фильму написал Альфред Шнитке.

Орден Кутузова

Орден Кутузова I и II степеней был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, а III степень утверждена Указом от 8 февраля 1943 года. Своим названием орден обязан легендарному российскому полководцу Михаилу Кутузову. В наши дни орден присутствует в наградной системе Российской Федерации. При этом его внешний вид претерпел изменения по сравнению с советским прообразом, и актуальный статут не предполагает степеней у данной награды.

Награда считалась «штабной». Орденом I степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители и начальники штабов, в том числе за хорошо разработанную и проведённую фронтовую или армейскую операцию, в результате чего достигнуто поражение врага, за планы отхода крупных соединений, организацию массированных контрударов, нанесение врагу тяжёлых потерь и вывод войск на новые рубежи с минимальными потерями. Орденом II степени награждались командиры корпусов, дивизий, бригад, начальники штабов за упорство в противодействии наступлению превосходящих сил врага, удержание позиций, умелый выход из окружения, организацию прорывов. Орденом III степени поощрялись командиры полков, батальонов, рот и начальники штабов полков, в том числе за захват с малыми потерями крупного узла сопротивления противника, выход на его коммуникации и разгром его тыловых гарнизонов и баз.

Создателем ордена Кутузова был художник Николай Москалёв — автор многих эскизов наград военных лет. Орден представляет из себя пятиконечную звезду, в её середине расположен медальон с погрудным рельефным портретом генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова в мундире на фоне башни Московского Кремля. Знак I степени изготавливался из золота и серебра с использованием белой и рубиново-красной эмали. Знак II степени изготавливался из серебра. Знак III степени не имеет эмали, а изображение Кутузова, лента, опоясывающая круг, и надпись на ленте — оксидированные.

Обладателем знака ордена Кутузова I степени с порядковым номером 1 стал генерал-лейтенант Иван Галанин (28 января 1943 года), II степени — генерал-майор Герой Советского Союза Александр Родимцев (28 января 1943 года), III степени — майор Николай Губин (7 августа 1943 года). Всего состоялось 675 награждений орденом I степени, 3326 — II степени, 3328 — III степени. Орденом награждено около cта иностранных офицеров, генералов, маршалов и государственных деятелей.

КИЕВ.

Внезапный удар с воздуха по Киеву немецкие войска нанесли 22 июня 1941 года — в самые первые часы войны. 6 июля был создан Комитет по обороне города. С этого дня началась героическая борьба за Киев, которая продолжалась 72 дня.

Защищали Киев не только советские солдаты, но и жители города. Огромный вклад в оборону внесли отряды народного ополчения, которых к началу июля насчитывалось 19. Из числа горожан было сформировано 13 истребительных батальонов. В защите Киева приняли участие 33 тысячи киевлян. В те тяжёлые июльские дни горожане построили более 1,4 тысячи дотов, вручную вырыли 55 километров противотанковых рвов.

Отвага и мужество защитников остановили вражеское наступление на первой линии укреплений города. Взять Киев быстро фашистам не удалось. Однако 30 июля 1941 года германская армия предприняла новую попытку штурма города, и 10 августа ей удалось прорвать оборону на юго-западной окраине, но совместными усилиями народного ополчения и регулярных войск был дан достойный отпор противнику. К 15 августа 1941 года Красная Армия отбросила гитлеровцев на прежние позиции. Потери врага под Киевом насчитывали больше 100 тысяч человек. С тех пор прямых штурмов города гитлеровцы не предпринимали. Под Киевом надолго увязли в боях 17 немецко-фашистских дивизий. Такое длительное сопротивление защитников города вынудило врага повернуть часть сил с московского направления на юг, в тыл защитникам Киева. Наши войска были вынуждены отступить 19 сентября 1941 года.

Занявшие город немецко-фашистские захватчики нанесли ему огромный урон. Погибли более 200 тысяч киевлян, а около 100 тысяч человек были отправлены в Германию на принудительные работы. Жители города оказывали активное сопротивление фашистам. В Киеве было организовано комсомольское и коммунистическое подполья, которые боролись с оккупантами. Подпольщики-герои уничтожили сотни фашистов, взорвали 500 немецких автомобилей, пустили под откос 19 поездов, сожгли 18 складов.

Киев был освобождён 6 ноября 1943 года. Защитники города и его жители проявили удивительную храбрость и стойкость перед лицом врага. Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году учредил новую награду — медаль «За оборону Киева».

В 1965 году Киеву присвоено звание города-героя. На площади Победы 8 мая 1982 года был установлен обелиск в виде 40-метрового облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. На пилоне отчеканена надпись: «Городу-герою Киеву».

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

Расставаясь, они пообещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Несколько долгих и невыносимо тяжёлых лет влюблённые Вася Кудряшов и Варя Панкова ждут этой встречи. Однажды Кудряшова тяжело ранило, друг спас его, но из госпиталя Кудряшов вышел инвалидом — ему ампутировали ногу. Всё, что может пережить мужчина в подобной ситуации, переживает Кудряшов: любя Варю, он не хочет быть ей обузой. Поэтому Кудряшов решает никогда не встречаться с Варей. Но на путаных перекрёстках войны он встречается со своей невестой.

Орден Отечественной войны

Самым почётным является орден Отечественной войны I и II степеней, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Награда вручалась рядовым бойцам и офицерам Красной Армии, Военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившим в боях храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащим, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций.

Орден Отечественной войны I степени содержит элементы из золота и серебра, орден II степени выполнен полностью из серебра. Орден вручался бойцам, особенно отличившимся на поле боя. Для своевременности награждения право принятия соответствующих решений было делегировано военному командованию уровня от командующих фронтами и флотами до командиров корпусов включительно.

В годы Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек, в том числе около 350 тысяч — орденом I степени.

ТУЛА

К октябрю 1941 года фашистским захватчикам, мечтавшим завладеть Москвой, удалось довольно далеко продвинуться вглубь России, что объяснялось большим преимуществом в живой силе и боевой технике.

Войска генерала Гудериана перед выходом к Туле взяли город Орёл, который был застигнут врагом врасплох. До Тулы оставалось всего 180 километров, причём в городе не было никаких войсковых частей, кроме полка НКВД, который охранял работающие здесь на всю мощность оборонные заводы, 732-го зенитно-артиллерийского полка, прикрывающего город с воздуха, и истребительных батальонов, состоящих из рабочих и служащих.

Ввиду этого Ставка перебросила к Туле 5-й воздушно-десантный корпус и 34-й пограничный полк, который охранял тыл Брянского фронта. В пригороде Тулы сразу же вспыхнули кровопролитные бои, так как Тула была очередным этапом наступления гитлеровцев на Москву и крупнейшим центром оборонной промышленности.

Фашисты бросили на Тулу отборные войска: три танковые и одну моторизованную дивизии и полк «Великая Германия». Вражеским силам мужественно противостояла рабочая гвардия, а также чекисты и зенитчики.

Несмотря на самые ожесточённые атаки, в которых участвовали со стороны противника около сотни танков, фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном участке фронта. Только за один день защитники города сумели уничтожить 31 вражеский танк и истребить много живой силы врага.

После того как немцы захватили Орёл, Тула была переведена на военное положение. В городе были созданы рабочие истребительные отряды, командовали которыми герои своего города шахтёр Григорий Агеев и капитан Анатолий Горшков. Жители города опоясали Тулу лентами окопов, внутри города выкопали противотанковые рвы, установили надолбы и ежи, построили баррикады и опорные пункты. Одновременно велась активная работа по эвакуации оборонных заводов.

В городе кипела жизнь. Телефонная станция помогала в налаживании связи между вышедшими из окружения частями Советской Армии, госпитали принимали раненых, на заводах ремонтировалась техника и оружие, защитники Тулы снабжались провиантом и тёплой одеждой.

И город выстоял! Враг не смог его захватить. За мужество, проявленное в боях, около 250 жителей Тулы были удостоены звания Героя Советского Союза. 7 декабря 1976 года Тула получила звание города-героя с присвоением медали «Золотая Звезда».

Событиям Великой Отечественной войны в городе-герое Туле посвящено несколько памятных мемориалов. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой четырёхметровую парную скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. Скульптурная группа установлена на невысокий постамент, на котором высечены слова: «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году».

Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трёх штыков высотой 31, 41 и 51 метр, символизирующих непобедимость русского оружия и советского народа-героя. В этот ансамбль входит Вечный огонь, зажжённый от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Другой мемориал, посвящённый воинам, погибшим при обороне города-героя Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой 3,8 метра и немного изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества

СМОЛЕНСК

С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск, двигающихся на Москву.

Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а спустя четыре дня гитлеровцы совершили вторую массированную воздушную атаку на Смоленск, в результате которой была полностью разрушена центральная часть города.

10 июля 1941 года началось знаменитое Смоленское сражение, которое продлилось до 10 сентября. Защищали город войска Западного фронта. Противник превосходил их численностью в живой силе, артиллерии, а также по количеству танков (в четыре раза) и самолётов (в два раза).

В городе было сформировано три истребительных батальона и один батальон милиции. Активно помогали советским бойцам и жители Смоленска. Они рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлётные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными. Несмотря на героические усилия защитников, 29 июля 1941 года гитлеровцам удалось войти в город. Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 года, но и в течение этих страшных для Смоленска лет его жители продолжали бороться с врагом, создавая партизанские отряды и организации подпольщиков.

Важнейшим эпизодом Смоленского сражения была ликвидация Ельнинского выступа. В ходе её советские войска разгромили пять дивизий фашистов и 6 сентября 1941 года освободили город Ельню, остановив тем самым наступление гитлеровцев на московском направлении. Частям, отличившимся в битве под Ельней, были присвоены звания гвардейских.

За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах Советской Армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, и 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями. Звание города-героя Смоленску было присвоено 6 мая 1985 года.

Памятный знак в честь освободителей Смоленска и Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков был торжественно открыт 25 сентября 1967 года на перекрёстке улиц Дзержинского и Октябрьской революции. Общая высота памятного знака — 2 метра.

Событиям военных лет в Смоленске посвящено несколько памятников и мемориалов. Среди них «Курган бессмертия», открытый в городском парке 25 сентября 1970 года. На его вершине установлена 12-метровая стела в форме книги. Землю для кургана привезли со всех воинских и партизанских кладбищ и братских могил Смоленской области. Перед курганом горит Вечный огонь в память обо всех героях, погибших на Смоленской земле.

Среди памятников города-героя Смоленска на площади Победы находится и единственный в России монумент Александру Твардовскому (уроженцу Смоленской области) и его литературному герою Василию Тёркину.

В числе знаменитых героев Смоленска сержант Михаил Егоров, который водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Его могила находится у крепостной стены города. В 2000 году на ней был установлен бюст героя.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества.

Трое друзей поклялись не любить до конца войны. Однако военная служба познакомила их с летчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим начали сдавать свои позиции. После тяжелого ранения летчик Булочкин вынужден летать не на скоростном истребителе, а на «тихоходе» У-2. Привыкший к опасностям, он с трудом привыкает к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство летчиков — девушки. Но вскоре становится ясно, что на войне важны и «тихоходы».

Смотреть фильм: Небесный тихоход

ОРДЕН СУВОРОВА

Орден Суворова был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года одновременно с орденами Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова награждались офицеры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками и организацию боевых операций. Также награждались войсковые части.

Орден Суворова, внешний вид которого был спроектирован архитектором Центрального военно-проектного института Петром Скоканом, состоял из трёх степеней.

Награда представляет из себя пятиконечную звезду, в центре которой расположен круг с погрудным изображением российского полководца Александра Суворова. В верхней части расположена надпись «Александр Суворов», в нижней — лаврово-дубовый венок. Знак ордена I степени изготовлен из платины с золотом с красной эмалью, II степени — из золота с серебром, а III степени — из серебра.

Всего за годы Великой Отечественной войны орденом Суворова I степени было произведено 391 награждение, II степени — около 2800 награждений, а орденом III степени — около 4 тысяч. В наши дни орден присутствует в наградной системе Российской Федерации. При этом его внешний вид претерпел изменения по сравнению с советским прообразом и актуальный статут не предполагает степеней у данной награды. В числе первых награждённых орденом Суворова был Маршал Советского Союза Георгий Жуков (орден I степени). Первым кавалером ордена Суворова II степени стал командир 24-го танкового корпуса Юго-Западного фронта генерал-майор Василий Баданов, а III степени – майор Зиновий Гаранин. Первым из иностранцев орден Суворова I степени получил американский генерал Дуайт Эйзенхауэр (18 февраля 1944 года).

ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Орден Александра Невского является уникальной наградой, которая с определёнными изменениями присутствовала в наградных системах Российской империи и Советского Союза, а в наши дни такой орден есть и среди государственных наград Российской Федерации. Изначально он был учреждён в 1725 году Екатериной I. Тогда же состоялось первое награждение орденом.

В CCCР орден был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1942 года. Знак ордена, автором которого стал архитектор Игорь Телятников, представляет из себя серебряную выпуклую пятиконечную звезду, покрытую рубиново-красной эмалью, на фоне правильной десятиугольной пластины, выполненной в виде расходящихся лучей. В центре звезды размещён окованный щит с рельефным погрудным изображением князя Александра Невского и надписью «Александр Невский» выпуклыми буквами по окружности. Щит окаймлён лавровым позолоченным венком, нижние концы которого покрыты фигурным щитком с позолоченным изображением серпа и молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы двух позолоченных бердышей, скрещённых позади круглого щита. В нижней части ордена скрещены позади фигурного щитка позолоченные меч, копьё, лук и колчан со стрелами.

Орденом Александра Невского награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Великой Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелое командование, обеспечившее успешные действия своих частей.

Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом Александра Невского было произведено 42 165 награждений. В числе награждённых — 1473 воинские части и соединения Советской амии и Военно-Морского Флота.

В наши дни орден присутствует в наградной системе Российской Федерации. При этом его внешний вид претерпел изменения по сравнению с советским прообразом и внешне имеет большую преемственность с аналогичной наградой эпохи Российской империи.

По мотивам пьесы В. Розова «Вечно живые». Война разлучила двух влюблённых — Бориса и Веронику. Он ушёл на фронт добровольцем, её родители погибли во время бомбёжки, и она поселилась в семье Бориса. Юноша пропал без вести. Сломленная несчастьями, Вероника выходит замуж за брата Бориса, Марка. В эвакуации она работает в госпитале, которым руководит отец Бориса и Марка. Муж незаконно добывает себе бронь, дарит белку, подаренную Веронике Борисом, случайной знакомой. Вероника корит себя за измену и уходит от мужа. Кончилась война. Вероника в надежде, что Борис вернётся, встречает фронтовиков на вокзале. Друг героя Степан сообщает ей, что видел гибель её любимого. Цветы, предназначенные Борису, она раздаёт вернувшимся солдатам.

НОВОРОССИЙСК

После того как советские войска сорвали немецкий план проведения наступательных операций на кавказском направлении, гитлеровское командование начало атаки на Новороссийск, чтобы с его захватом приступить к поэтапному продвижению вдоль южного побережья Чёрного моря.

Для защиты Новороссийска 17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район, в который входили 47-я армия, моряки Азовской военной флотилии и Черноморского флота. В городе активно создавались отряды народного ополчения, было построено свыше 200 огневых оборонных точек и командных пунктов, а также оборудована полоса противотанковых и противопехотных препятствий длиной более 30 километров.

Особо отличились в борьбе за Новороссийск корабли Черноморского флота. Так, в начале сентября 1942 года эскадренный миноносец «Сообразительный» и лидер эскадренных миноносцев «Харьков» нанесли мощные артиллерийские удары по скоплениям немецких войск на подступах к городу. Но силы были неравными, и 7 сентября 1942 года, преодолев героическое сопротивление защитников Новороссийска, врагу удалось войти в город и захватить несколько административных объектов. Но уже через четыре дня гитлеровцы были остановлены в юго‑восточной части города и были вынуждены перейти к обороне.

Легендарной страницей в истории сражений за освобождение Новороссийска стала высадка в ночь на 4 февраля 1943 года морского десанта, возглавляемого майором Цезарем Куниковым. Это произошло на южном рубеже города-героя, в районе населённого пункта Станички. Своеобразный плацдарм площадью в 30 квадратных километров вошёл в летопись Великой Отечественной войны под названием Малая Земля. Боевые действия на Малой Земле стали началом разгрома фашистов в черте города и порта, где они построили более 500 оборонительных сооружений.

Сражение за Новороссийск длилось 225 дней и закончилось полным освобождением города 16 сентября 1943 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и Малой Земли был удостоен звания Героя Советского Союза. Ещё сотни таких же героев из числа солдат и офицеров награждены орденами и медалями. А 14 сентября 1973 года, в честь 30-летия победы над силами вермахта при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание города-героя.

В память о событиях военных лет на территории плацдарма Малая Земля в 1982 году открыли одноимённый мемориальный комплекс. Композиция из гранита и бронзы, образующая наклонную треугольную арку, напоминает нос десантного корабля, застывшего в стремительном рывке из моря на берег. На левой стороне находится скульптурная многофигурная группа «Десант»: командир, моряк, пехотинец и девушка-санинструктор. Противоположный борт корабля уходит в море, на нём размещён барельеф — бойцы, готовые к атаке.

Не забыты Новороссийском и герои-матросы. В 1968 году, в честь 25-летия битвы за город, был торжественно открыт памятник героическим морякам-черноморцам — постамент в виде высокой волны, по которой несётся в атаку катер ТКА-341.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Самым почётным является орден Отечественной войны I и II степеней, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Награда вручалась рядовым бойцам и офицерам Красной Армии, Военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившим в боях храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащим, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций.

Орден Отечественной войны I степени содержит элементы из золота и серебра, орден II степени выполнен полностью из серебра. Орден вручался бойцам, особенно отличившимся на поле боя. Для своевременности награждения право принятия соответствующих решений было делегировано военному командованию уровня от командующих фронтами и флотами до командиров корпусов включительно.

В годы Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек, в том числе около 350 тысяч — орденом I степени.

Этот фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить…

МУРМАНСК

Военная история Мурманска началась с наступления в 1941 году немецко-фашистской армии сразу по нескольким направлениям. Для захвата земель Советского Заполярья со стороны Норвегии и Финляндии был развёрнут фронт «Норвегия».

Немецкое командование планировало нападение на Кольский полуостров. Оборону полуострова обеспечивал Северный фронт протяжённостью 500 километров. Части Красной Армии, входившие в него, прикрывали Мурманское, Кандалакшское и Ухтинское направления. В обороне полуострова принимали участие корабли Северного флота и сухопутные войска.

Вражеское наступление на северном направлении началось 29 июня 1941 года, но советские войска остановили врага в 20–30 километрах от границы города. Героическое сопротивление наших бойцов в ходе ожесточённых оборонительных боёв привело к тому, что линия фронта оставалась неизменной до начала наступления наших войск в 1944 году.

Мурманск — один из тех городов, которые стали прифронтовыми с первых же дней войны. По количеству сброшенных на город бомб Мурманск уступает только Сталинграду: он пережил 792 авиационных налёта, на город было сброшено 185 тысяч бомб. Однако Мурманск, важнейший для страны северный порт, выстоял и продолжал работать. Под регулярными авианалётами жители города строили бомбоубежища, осуществляли разгрузку и погрузку кораблей, производили военную технику. За годы войны Мурманский порт принял 250 судов и обработал 2 миллиона тонн различных грузов.

Не оставались в стороне и рыбаки Мурманска, снабжая провиантом как жителей города, так и армию: за три года они выловили 850 тысяч центнеров рыбы. Горожане, работавшие на верфях, отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 транспортных судна. Кроме того, в Мурманске было переоборудовано под боевые корабли 55 рыболовецких судов. В 1942 году стратегическим военным плацдармом стали воды северных морей. Целью фашистов на Кольском полуострове было лишить СССР выхода к морям и перерезать все транспортные коммуникации со странами антигитлеровской коалиции. Главной задачей фашистов была изоляция СССР от выхода в море. Это им не удалось: в результате неимоверных усилий героев Северного флота было уничтожено более 200 боевых и около 400 транспортных кораблей противника. Осенью 1944 года угроза захвата Мурманска миновала.

В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». Город Мурманск получил звание города‑героя 6 мая 1985 года. Самым известным памятником, посвящённым Великой Отечественной войне в городе‑герое Мурманске, является мемориал «Защитникам Советского Заполярья», который находится в Ленинском округе города. Памятник был открыт 19 октября 1974 года в честь 30‑летия разгрома немецко‑фашистских войск и посвящён павшим героям. В народе памятник известен под именем «Алёша». Он выполнен в виде 35‑метровой фигуры солдата в плащ‑палатке и с автоматом за плечом. Рядом с памятником расположены два зенитных орудия.

Другим символом города стал памятный знак «Героям североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Находится он в Ленинском округе города-героя Мурманска и, как и «Алёша», был открыт в октябре 1974 года. Памятный знак выполнен в виде наклонённой вперёд стелы из клёпаных металлических дисков. Он расположен на гранитном склоне сопки. На лицевой стороне виден якорь. Вся композиция ограждена цепями, поддерживаемыми артиллерийскими снарядами.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества.

ОРДЕН ЛЕНИНА

Самой почётной наградой был орден Ленина, учреждённый в 1930 году, который вручался как военным, так и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

Если первый орден был вручён в 1930 году, то последним награждённым орденом Ленина стал водолаз, капитан III ранга Леонид Солодков. Указ о награждении был подписан Президентом СССР от 24 декабря 1991 года. Среди кавалеров ордена есть те, чьи заслуги были отмечены многократно, например министр обороны СССР Дмитрий Фёдорович Устинов. В годы Великой Отечественной войны орденом Ленина были отмечены 41 тысяча человек, из них около 36 тысяч — за боевые заслуги. Первыми награждёнными орденом в годы Великой Отечественной войны стали бойцы 98-го пограничного отряда лейтенант Ф. И. Гусев и политрук Ф. Т. Бабенко.

С момента учреждения было произведено 431 418 награждений орденом Ленина.

Трое друзей пообещали друг другу вернуться после войны, но судьба решила иначе. Двое из них — пилоты Панов и Ермолов — терпят крушение, выполняя задание. Оба чудом остаются живы, но Панову приходится уйти и оставить друга, чтобы передать данные в советский штаб. Все думают, что Ермолов погиб, но его жена Лиза всё ещё надеется на возвращение мужа.

МИНСК

Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре сражений. Передовые части гитлеровской армии подошли к городу 26 июня 1941 года.

Их встретила только одна 64-я стрелковая дивизия, которая за три дня ожесточённых боёв уничтожила около 300 авто- и бронемашин противника, а также много танковой техники. 27 июня гитлеровцев удалось отбросить на десять километров от Минска. Тем не менее после упорных и тяжёлых боёв 28 июня советские войска были вынуждены отступить и оставить город.

Фашисты установили в Минске жёсткий оккупационный режим. За период оккупации было уничтожено огромное количество как военнопленных, так и мирных жителей. Но мужественные минчане не покорились врагу, в городе начали создаваться подпольные группы и диверсионные отряды, в которых состояли даже антифашисты зарубежных стран. На счету героев-подпольщиков свыше 1,5 тысячи диверсий, в результате которых в Минске было взорвано несколько объектов военного и административного значения, а также неоднократно выводился из строя городской железнодорожный узел. Особо отличились во время оккупационного периода Минска партизанка Надежда Троян и подпольщики Мария Осипова и Елена Мазаник — они уничтожили в городе главу немецко-фашистской администрации, комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе.

За проявленное мужество и героизм 600 участников минского подполья были награждены орденами и медалями, 8 человек получили звание Героя Советского Союза. 26 июня 1974 года Минску было присвоено звание города-героя. В 1985 году в честь 40-летия Победы в Минске на проспекте Победителей установлен 45-метровый бетонный обелиск «Город-герой». У его подножия расположен бронзовый монумент «Родина-мать» в виде женщины, высоко поднявшей над головой фанфары Победы.

На подъезде к Минску расположен один из самых красивых и величественных памятников героям Великой Отечественной войны — «Курган Славы». В 1944 году восточнее Минска в результате операции «Багратион» было взято в окружение и пленено более 100 тысяч немецких солдат и офицеров. В 1969 году на этом месте был насыпан огромный курган, на вершине которого установили обелиск. Общая высота памятника — 70 метров.

Ещё одним памятным местом в Минске является площадь Победы в центре города (проспект Независимости). В 1954 году здесь был установлен монумент из серого гранита в честь погибших партизан и воинов Красной Армии. На его вершине находится трёхметровый орден Победы из многоцветной смальты и бронзы. Общая высота монумента — 40 метров. В июле 1961 года перед памятником был зажжён Вечный огонь.

Материал подготовлен при поддержке Российского военно‑исторического общества.

Орден Красной Звезды

Орден Красной Звезды является одной из первых советских воинских наград и был учреждён 6 апреля 1930 года. Орденом отмечались военнослужащие всех родов войск, партизаны, воинские части и военные корабли, а также организации и учреждения за заслуги в деле обороны СССР в военное и мирное время.

Знак ордена изготовлен из серебра, покрытого рубиново-красной эмалью, и выполнен в виде пятиконечной звезды, в центре которой размещён щит с изображением рельефной фигуры красноармейца с винтовкой в руках. По ободу щита расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода надпись «СССР», под щитом находится рельефное изображение скрещённых серпа и молота.

Этой награды за время военных действий удостоилось более двух миллионов человек, пять героев получили награду шесть раз: генерал-майор авиации Иван Кошель (в 1942, 1944, 1948, 1951, 1956, 1968 годах), заслуженный военный лётчик СССР, полковник Пётр Панченко (в 1943, 1947, 1954, 1956 (дважды) и 1964 годах) и другие. Последнее награждение орденом Красной Звезды состоялось в декабре 1991 года.

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу. В Саратове остается его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, плен, побег и вновь учебные бои, а впереди — июнь 1941 года.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ: may9.ru/our-victor…

ЛЕНИНГРАД.

Ленинград был особым городом для СССР, поэтому в планах гитлеровского командования было полное уничтожение города и истребление его населения.

Ожесточённые бои на подступах к Ленинграду начались 10 июля 1941 года. Численное превосходство изначально было на стороне противника: почти в 2,5 раза больше солдат, в 10 раз — самолётов, в 1,2 раза — танков и почти в 6 раз — миномётов. В итоге 8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось захватить Шлиссельбург и таким образом взять под свой контроль исток Невы. В результате Ленинград был блокирован с суши (отрезан от Большой земли). Гитлеровцы рассчитывали голодом принудить город к сдаче.